またの名を、“マーダーボール(殺人球技)”。 ウィルチェアーラグビーは迫力満点!

WATCH

WATCH

またの名を、“マーダーボール(殺人球技)”。 ウィルチェアーラグビーは迫力満点!

ワールドカップ日本代表の活躍で、にわかに注目が高まったラグビーですが、車いすに乗ってプレイするウィルチェアー(車いす)ラグビーという競技もあります。

1970年代にカナダで生まれたウィルチェアーラグビーはパラリンピックの正式競技でもあり、日本代表は今、世界ランキング4位。メダルに最も近い団体競技として、リオデジャネイロ大会での活躍が大いに期待されているのです。そんなウィルチェアーラグビーについて、ルールや見どころなどを解説します。

別名の由来は、激しい“タックル”

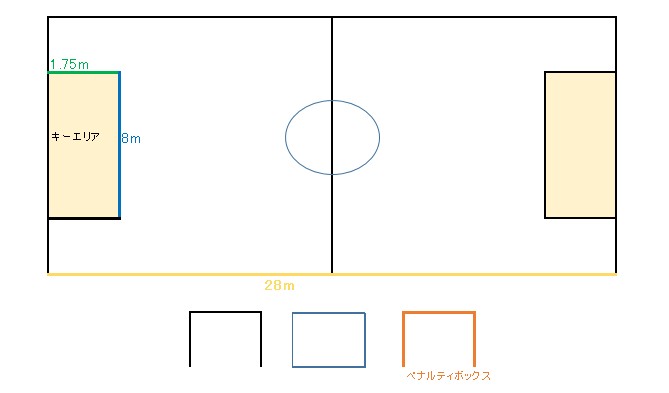

試合はバスケットボールのコートでバレーボール(5号球)を使い、4人対4人で対戦します。オフェンス側はパスやドリブル、膝の上に置くなどしてボールを運び、車いすの2つの車輪がエンドライン中央のパイロンで仕切られたゴールラインを越えれば1得点となります。

もともとは、頸髄損傷などで四肢に麻痺や機能障害のある、比較的重度の障害を持つ人たちがプレイできるよう考案されたスポーツで、選手のなかには握力がないため、車いすの操作やボールのキャッチが難しい人などもいます。また、体幹の機能がなく、車いすに寄りかかるようにして乗り、体の安定を保っている選手もいます。

とはいえ、“ラグビー”という名前が示す通り、車いす競技のなかでは唯一、車いす同士で激しくぶつかりあう「タックル」が認められていて、試合中は衝突音が何度も響きます。車いすごと選手が転倒することも当たりまえ。時には金属同士の摩擦で火花が散ることもあり、驚かされます。ただし、一般のラグビーとは違い、バスケットボールのように前にパスすることもでき、味方同士のすばやい連係でゴールを狙うスピード感も魅力です。

ウィルチェアーラグビーは「マーダーボール(殺人球技)」の異名をとるほど、迫力のプレイが醍醐味のエキサイティングなスポーツです。ルールに則った正当なタックルで相手を倒した場合、倒された相手のほうがファウルになります。激しいプレイで転倒やタイヤのパンクなどもよく起こります。ベンチにはスタッフが待機していて、すばやく駆けつけて選手を助け起こしたり、タイヤを交換します。コート上の作業は1分間以内と制限されているので、ベンチに戻ってからパンクを修理して、次に備えます。

激しいプレイで、車いすのタイヤがパンクすることも

勝負を面白くするルール、クラス分けと持ち点制

選手は障害のレベルに応じて7クラスに分けられていて、障害の重いほうから順に0.5から3.5までの持ち点がそれぞれ与えられています。ポイントは、コート上の4選手の持ち点合計が8点以内でチーム編成しなければならないというルール。障害の重い選手と軽い選手の混成チームにしなければならず、選手をどう組み合わせるかという「ライン」も戦術を左右する大きな要素になっています。

しかも、ウィルチェアーラグビーでは男女混成のチーム編成も可能で、女子選手が加わる場合は、一人につき0.5点がマイナスされます。つまり、女子2名が加われば、1点分のマイナスとなり、持ち点の合計は実質9点となります(最大10点まで)。海外には代表チームで活躍する女子選手も何人かいます。

一般に、障害が軽く持ち点の高い選手はハイポインターと呼ばれ、豊富な運動量でボールを運び、主に得点源としての役割を担います。逆に障害の重いローポインターは体を張って敵を止め、ハイポインターの走路をつくる守備を主に担います。

選手の役割分担は車いすの形状からも見て取れます。ラグビー用の車いす(通称ラグ車)は一般に、障害の重い選手にも扱いやすいよう軽量で操作性に優れていますが、激しいプレイにも耐えられる頑丈なつくりになっていて、車輪はスポークカバーで覆われ、まるで装甲車のような風貌です。そして、ハイポインター用のラグ車は狭い走路もぐいぐい突き進めるよう、コンパクトな丸いフォルムをしています。一方、ローポインター用はバンパー部分が前に突き出したL字型で、相手の動きをブロックしやすい形が特徴です。

バンパーが前に突き出した、ローポインター用車いす(手前)とコンパクトなハイポインター用車いす(左奥)

ライン(4選手の組み合わせ)は戦術の肝であり、いわゆるスタメンから成るファーストラインのほか、各チームはセカンドラインやサードラインを準備しています。選手交代の回数に制限がないので、戦術や戦略に合わせてどんどん入れ替えます。

激しいプレイの連続で体力の消耗も大きいウィルチェアーラグビー。実際、障害の関係で体温調節ができない選手も少なくなく、タイムアウトやピリオド間には濡れタオルや霧吹きなどで身体を冷やす光景もよく見られます。ラインのバリエーションを増やし、強化を図ることで、ゲームの重要な局面までファーストラインを温存するといったこともできます。

このように、クラス分けと持ち点制を理解してからゲームを見ると、ウィルチェアーラグビーがきっともっと楽しめます。

選手の持ち点は、筋力や体幹機能、競技中の動作などのテストによって決められます。国際ウィルチェアーラグビー連盟の公式サイトを参考に、クラス分けの主な特徴を下記リストにまとめました。ただし、身体機能には個人差も大きく、クラス分けテストは多岐にわたって細かく行われます。リストの内容はあくまでも代表的な目安としてご参考ください。

<クラス分けの主な特徴> (身体機能には個人差も大きく、この限りではありません。)

| クラス | 車いす操作 | ボールハンドリング |

| 0.5 | 体幹機能がなく、上半身の筋力も弱いため、前屈みで頭部を上下に揺らしながら車いすをこぐ。手首から先が動かない、握力がないなど、前腕で車いすを操作する。 | 手首から先など、上肢の動きに制限があり、ボールのキャッチやパスに困難がある。両手での下手投げや、バレーボールのようにボールを打って、パスの飛距離を稼ぐこともある。 |

| 1.0 | 0.5クラスに比べれば、体幹や上半身の機能は少し高く、車いすの操作範囲も広い。だが、前腕を使う人も多い。 | キャッチは前腕や手首で行う。近距離のチェストパスもできる。 |

| 1.5 | 体幹機能や筋力もある程度あり、車いす操作もある程度のレベルで行える。 | ある程度の距離と安定感のあるチェストパスができる。片手欠損などで左右のアンバランスな動きを抱える人もいる。 |

| 2.0 | 体幹機能や上半身の筋力も十分で、コート内をしっかりと動き回れる。 | ある程度の範囲なら、効果的なチェストパスが行える。指など手首から先の動きに制限があり、ボール保持が不安定な人もいる。 |

| 2.5 | 体幹機能も上半身の筋力もある程度あり、力強く、十分なスピードでコート内を動き回れる。体幹もあり、座位姿勢の安定感がある。 | ドリブルもできるが、指の動きに制限があり、ボールを拾い上げる時には腕を使う。片手でのオーバーヘッドパスも可能だが、距離も短く、方向性などの安定感を欠くことも。 |

| 3.0 | 握力も十分あり、車いすのリムを握ってしっかりと押すことができる。体幹がしっかりして安定した姿勢を保てる。 | 指先まで十分に動き、パスやドリブルなど、さまざまなボール操作が安定感をもってできる。片手でのボール操作もある程度のレベルでできる。 |

| 3.5 | 上半身の筋力や体幹機能が十分あり、力強く、安定感とスピード感のある車いす操作ができる。腰をひねって車いすを動かすこともできる。 | 上半身の機能が十分に高く、片手でのドリブルやボール保持なども高い安定感をもってできる。 |

さまざまなスポーツが組み合わさったオリジナルなスポーツ

ウィルチェアーラグビーは、タックルに代表されるラグビーに加え、バスケットボールやアイスホッケーなど、さまざまなスポーツを組み合わせたオリジナル競技です。

試合は1ピリオド8分間の4ピリオド制ですが、勝敗が決まらない場合は前後半3分間の延長戦を行います。

チーム力で激しいディフェンスをかいくぐり、ゴールを決める

スピーディーにゲームを行うため、各プレイに時間制限が設定されています。また、勇気ある激しいタックルは醍醐味の一つですが、後方からのタックルや車いすでなく身体への接触は反則になります。

また、コート外にはペナルティボックスが設けられ、ファウルなどの内容によっては、選手はいったん退場し、規定された時間、ペナルティボックスに入らなければなりません。アイスホッケーのパワープレイのように、相手は数的有利な状況になります。

主なルールを下記にまとめました。

<主なルール>

オフェンス側

| キーエリア内には10秒までしか入れない。10秒を超えると、反則となり、ボールの所有権が相手側に移る。 |

| ボールを保持したら、12秒以内にセンターラインを越えねばならない。 |

| 一度、センターラインを越えたら、自陣側にボールを戻すことはできない。 |

| 40秒以内にゴールしなければならない。 |

| ゴールポスト(ゴールライン両脇にあるパイロン)に触れてはならない。 |

| ボールを持っている選手は車いすを何回でもこいで進むことができるが、10秒以内に1回ドリブルをするか、味方にパスをしなければならない。1回、ドリブルをすると、さらに10秒間車いすをこぐことができる。 |

ディフェンス側

| キーエリアには、同時に3人までしか入れない。4人目が入った場合、その選手にはタイムペナルティが課され、ペナルティボックスに1分間、または相手チームがゴールを決めるまで入らねばならない。 |

| タックルは安全性に十分配慮して行わねばならない。ぶつかる時のスピードや角度、ぶつかる相手の状況などによっては、危険なタックルとしてファウルになることもある。 |

ファウル

| スピニング・ファウル | 車いすでのタックルは認められているが、後方からのタックルで、 相手がバランスを失ったり、転倒につながったりするような危険なタックルの場合は反則になる。 |

| イリーガル・ユーズ・オブ・ザ・ハンズ・ファウル | 手や腕でボール以外の相手選手の体に触れてしまうこと |

| ホールディング・ファウル | 手や腕を使って相手の体や車いすをおさえつけること |

| エキップメント・テクニカル・ファウル | 車いすの仕様はサイズや形状などが細かく規定されている。 規定外の車いすを使用した場合はテクニカル・ファウルとなり、 ペナルティボックスに1分間入らなければならない。 ただし、転倒などで破損したような場合はファウルとはならず、 補修の機会が与えられる。 |

日本代表の歩みとこれから

ウィルチェアーラグビーは、2000年シドニー大会からパラリンピックの正式競技に採用され、日本代表も04年(アテネ)から3大会連続で出場しています。

特に12年ロンドン大会では過去最高位の4位になりました。世界選手権は10年のカナダ大会で初の銅メダルに輝き、14年デンマーク大会でも4位と安定した強さを見せ、世界ランキングはここ数年、4位に定着しています。来年に迫ったリオデジャネイロ・パラリンピックでのメダル獲得も期待も高まります。

メダル獲得のためにも、リオへの出場権を獲得しなければなりません。その出場権がかかった「三菱商事2015IWRFアジア・オセアニア チャンピオンシップ」が千葉で、10月29日に開幕します。

日本をはじめ4カ国が出場する同大会で、14年世界選手権で優勝し、リオ出場を決めているオーストラリアを除いた上位1カ国に出場権が与えられます。はたして日本は、韓国とニュージーランドを破り、リオ切符を手にできるのか。さらには、現世界王者のオーストラリアにも土をつけ、リオでのメダル獲得に一歩近づけるのか。見どころ満載の「千葉決戦」。ぜひ会場でご声援ください!

INFORMATION

■三菱商事2015IWRFアジア・オセアニア チャンピオンシップ

大会公式サイト: http://www.jwrugby.com/IWRF-AOC.html

会期: 10月29日(木)~11月1日(日)

会場: 千葉ポートアリーナ (千葉県千葉市中央区問屋町1-20)

参加国:オーストラリア、日本、ニュージーランド、韓国

日程:

29日(木) 開会式 9:30~

30日(金)~31日(土) 予選リーグ

11月1日(日) 3位決定戦/決勝戦/閉会式

日本戦:

29日(木)11:00~ vs ニュージーランド、16:00~ vs 韓国

30日(金)10:00~ vs オーストラリア、15:00~ vs 韓国

31日(土)12:00~ vs オーストラリア、17:00~ vs ニュージーランド

11月1日(日) 予選結果により、時間決定

※スケジュールは変更となる場合があります。大会サイトで随時、ご確認ください。

協力: 日本ウィルチェアーラグビー連盟 (http://www.jwrugby.com/)